作者:旌旗纾

视频版:

【【患者硬核科普】多重人格?解离症?一个视频全搞定-哔哩哔哩】

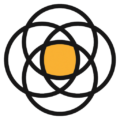

现在看到的这张图,是我之前制作的解离障碍谱系科普笔记,也是阅读障碍友好笔记,受到不错反响,所以今天来做一个完整版。

当然,事先叠甲说明,我并非医疗从业者,所分享的内容均为经验观察、久病成医、资料研究以及拾人牙慧,不构成任何诊断与医疗建议。

解离Dissociation:

是一种记忆、感知、身份和自我意识脱节的体验,也被翻译做分离,两种翻译都可以使用。健康的解离体验比如你在看你特别喜欢的电影,看的陶醉而沉浸,并不会影响日常生活。然而解离障碍谱系的患者会在不恰当的时候体验到这种脱节,从而产生痛苦,生活能力受损,甚至长期失去情感和身体感知的体验。

解离性失忆Dissociative Amnesia:

根据Dsm-5中的定义,通常由于创伤或应激,患者无法回忆起人生中重要的经历或者信息,在英文中stress同时有应激和压力以及逆境的意思,所以也可以说是由压力引起。

患者的遗忘程度远超普通的遗忘,分为几种:阶段性遗忘:比如患者失去了小学时期的记忆;选择性遗忘:比如患者遗忘了创伤事件的一部分,系统性遗忘指忘记了一个类别的信息:比如与某人相处的记忆。阶段性遗忘和选择性遗忘可以同时存在。

患者通常不是因为遗忘本身去医院求助,这是因为患者很难认识到自己有记忆空白。但是如果别人询问或者告诉相关事情,或者患者被触发闪回,他们会意识到自己的遗忘。

触发trigger:是人在看到与创伤记忆相关的事物时,情感反应一触即发的描述。

闪回flashback:是一种侵入性的回忆,会让人重新体验创伤。需要说明的是虽然大脑忘了,但是在遇到触发点的时候患者仍会回避或者触发闪回。

解离性漫游Dissociative Fugue:

是解离性失忆的一种亚型。患者会突然彷徨的离家出走或者乱逛,在漫游时,患者忘记了自己的身份和原有的人际关系,持续几小时到几个月不等,推测与长期压抑有关。

漫游结束后患者会感到痛苦、惊吓、不知道自己在哪做了什么事,从而就医。所以分离性漫游是一个后置的诊断。

人格解体障碍Depersonalization:

患者持续反复的感受到人格解体和现实解体,也叫现实感缺失。人格解体是指感觉自己从身体、情绪、思维中抽离,有时也会感到在旁观自己的身体或者是在旁观自己的生活;现实解体是指感觉世界不真实,或者感觉眼前的世界好像蒙了一层纱,或者自己被玻璃罩子隔开一样,离真实感很遥远的体验。

需要注意的是人格解体并不单纯由心因性解离引起,也有人会因为一些器质性损伤或者药物(尤其是毒品)引起。所以人格解体障碍在两大主流诊断标准DSM-5和ICD11中有分歧,ICD倾向于人格解体障碍不在解离症谱系内,在这里不详细展开说明。

而在DSM-5的标准中,人格解体诊断是排他性的,要先排除癫痫和其他器质性疾病,然后是药物滥用,再是排除抑郁症焦虑症和其他解离障碍。

分离性身份障碍Dissociative Identity Disorder:

简称DID,更为人熟知的旧称为多重人格Multiple Personality Disorder,在国内诊断标准CCMD-2中也旧称癔症性双重人格或癔症性多重人格,癔症由于带有污名化所以不再使用,现在CCMD-3中归类为分离(转换)障碍的一种。由于在英语中Identity同时具有身份和识别的含义,分离性身份识别障碍也是准确翻译。需要说明的是:人格分裂症和精神分裂症都是错误的叫法。

DID指的是一种基于病理性的多意识体产生过程,患者拥有两种或以上的身份状态,同时具有分离性遗忘的特征,并且感到这种身份的切换或记忆的遗忘是痛苦的。

患者通常也具有极高的创伤后应激障碍症状,会被触发以及闪回,引起长期的情绪障碍甚至产生轻生的念头,所以和DID患者相处时请一定要回避他们的触发点,也尽量不要讨论性和社会恶性事件,他们很可能亲历过。

DID患者的童年虐待报告比率为95%以上,其中80%以上是性侵害,所以现阶段的病因推论是这样的:人类在在8到9岁的时候人格整合形成,如果在此之前收到了难以忍受的创伤,大脑就会启动一种分离记忆和情绪的保护程序,让儿童得以存活,但当他们长大后,分离出的部分也会成长为人。不过在发展中我们可以发现确实有少部分案例不符合此规律,第一点是童年虐待的范围可以扩大到0-14岁,第二点是有少数的患者是因为成年后的巨大打击出现DID现象。

既然统计显示绝大部分的DID患者都有童年虐待史,那为什么这没有作为硬性的诊断标准出现呢?这是因为解离会让患者遗忘掉创伤的记忆,所以患者在就医时可能不报告创伤而是报告记忆缺失,或者报告回忆起创伤闪回造成的痛苦,同样,有些人格会记得创伤而其他人格不记得,那不记得的人格就不会报告创伤记忆。

这种障碍有许多误解,甚至让医生也有刻板印象,比如人格一定互相不知晓存在且记忆不互通,或者切换的时候一定非常戏剧性。有一些患者确实是这样,但是大部分的患者没有这么戏剧性,诊断标准中也并没有这两条。

我个人的观点是只要两个人格之间出现过一次或以上记忆的隔离(屏障),就可以说明是DID。另一个共识是,人格之间交流通畅不代表是假的,反而代表人格间关系好和患者多维度想象能力优秀。

其他特定的解离障碍Other Specific Dissociative Disorder:

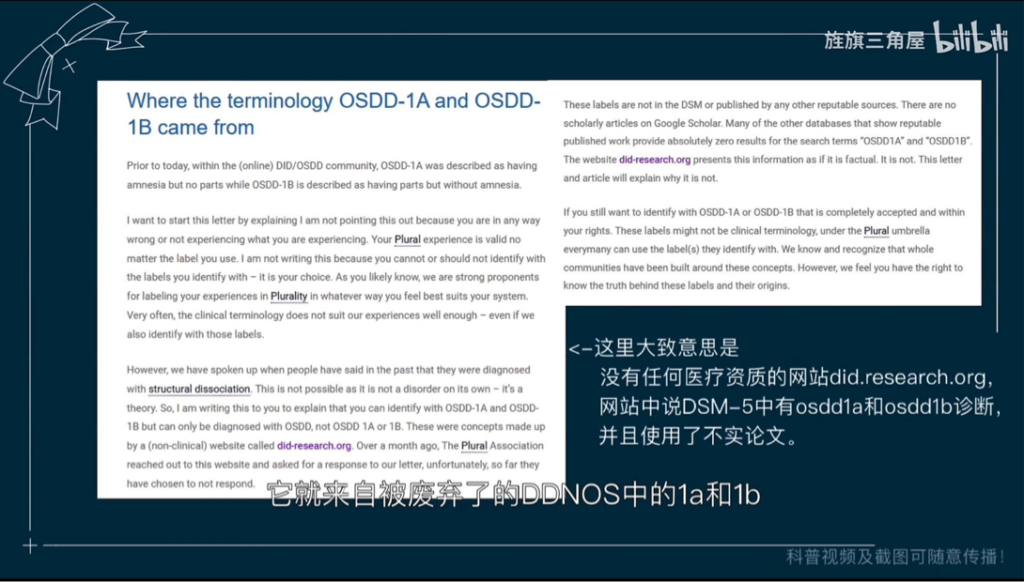

简称OSDD,来自DSM-5诊断标准,看名字就知道是解离障碍的口袋病,它收录了很多是解离但不符合其他解离障碍的情况,比如说有人是创伤型多意识体但他不完全符合DID的诊断标准。了解过多意识体社群的人可能听说过osdd-1a和osdd-1b的说法,1a指人格之间的身份认同没有太大差异,1b指人格切换时没有失忆,遗憾的是我要说在英文社区闲逛的时候,查到了对于1a1b说法的辟谣,这个说法是误传的,来自被废弃了的DDNOS-1a-1b,我放一段原文,就不展开说明了。

那么OSDD在DSM-5中原本的分类是怎样呢?它出了四个事例,

- Chronic and recurrent syndromes of mixed dissociative symptoms:就是被误传的1a1b,指不完全符合DID诊断的创伤型多意识体,

- Identity disturbancedue to prolonged and intense coercive persuasion:由审问或洗脑引起的身份认同和解离障碍,

- Acute dissociative reactions to stressful events:因为压力产生的急性分离障碍,小于一个月,

- Dissociative trance:分离性恍惚。

需要注意的是OSDD在国内无法诊断,一般是以分离(转换)性障碍作为诊断。

其他未特定的解离障碍Other Unspcefic Dissociative Disorder:

简称USDD。也来自DSM-5,有特定的就有未特定的,它适用于一些临床表现,比如说急诊时信息不足的情况。

部分分离性身份障碍Partial Dissociative Identity Disorder:

简称P-DID,是ICD-11中的诊断条目,和DSM-5中的OSDD事例1对标,指的是患者接近于DID,但是有一个长期主导的人格,其他的人格很少切换出来,以意识共存交流,或者只在闪回和极端情绪时出现。在P- DID患者身上人格切换少见,而情感解体和选择性遗忘出现的更多。P-DID同样在国内无法诊断。

躯体形式的解离Somatoform Dissociation:

躯体形式的解离不是一个诊断词条,是国际创伤与解离学会ISSTD提到的一个概念,类似于分离(转换)性障碍中转换的定义,指的是有严重创伤经历的人有时会有无法用躯体疾病解释的躯体症状和感觉、知觉障碍。比如麻痹、暂时性视力或听力丧失、癫痫发作、慢性疼痛、慢性疲劳、头痛头晕等。

它的提出比较新,用来解释有些DID患者的特定人格有障碍,但是躯体没有相应疾病,比如说聋哑和残疾人格,出现时会身上疼痛的人格,都是完全真实的。

接下来是有解离症状的其他障碍的综合描述:

1: 创伤后应激障碍PTSD的解离亚型:

有15%的PTSD患者会有解离症状,他们就需要同时做解离的干预,所以DSM-5中出现了这个亚型,高度解离的患者也符合创伤后抑郁障碍的标准,主要是因为在临床上解离和抑郁引起的木僵较难分辨,需要长期观察。

2:边缘型人格BPD:

也有解离症状,大约占2/3,占比很高。BPD主要表现为患者人际关系、自我形象认知、情绪和依恋行为极度不稳定,对拒绝和抛弃极度敏感,为此常常做出极端行为去获得别人的关心。这其实也是一种大多由童年不良经历引发的障碍,所以这种创伤也会引起解离,而BPD患者对自我认知波动的特点也容易发展出人格解体。

一些解离障碍的其他信息:

大部分人一生中都至少有一次解离体验,50%的人在一生中至少经历过一次人格解体。健康的解离体验是不痛苦、不不要干预的,所以请不要随意的自我诊断。

解离障碍和心境障碍(比如抑郁症焦虑症)还有人格障碍(比如边缘型人格障碍和反社会型人格障碍)是不同的谱系。所以它们是可以共病的,而解离障碍的患者通常会有共病,患有分离性身份障碍的人也会出现特定人格有共病的情况,比如有一个人格患有抑郁症而其他人格没有。

希望对你有所帮助~

科普视频及截图可随意转载,去帮助更多的人,谢谢大家!

参考资料:

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed., Arlington, VA, American Psychiatric Publishing, 2013.

- International Society for the Study of Trauma & Dissociation. “Dissociation FAQs.” ISSTD, www.isst-d.org/resources/dissociation-faqs/.

- 默沙东. “分离障碍.” MSD诊疗手册专业版, www.msdmanuals.cn/professional/psychiatric-disorders/dissociative-disorders. Accessed 24 July 2024.

- Stronghold. “All about Other Specified Dissociative Disorder (OSDD) – an Explanation.” Powertotheplurals.com, 16 Oct. 2020, powertotheplurals.com/osdd/.

- World Health Organization. “ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics.” Icd.who.int, icd.who.int/browse/2024-01/mms/en#108180424.

- 中国精神障碍分类与诊断标准 : 第三版 = CCMD-3 / Zhongguo Jing Shen Zhang Ai Fen Lei Yu Zhen Duan Biao Zhun : Di 3 Ban = CCMD-3. 山东科学技术出版社, Jinan Shi, Shandong Ke Xue Ji Shu Chu Ban She, 2001.

- 中国精神疾病分类方案与诊断标准 = CCMD-2-R / Zhongguo Jing Shen Ji Bing Fen Lei Fang an Yu Zhen Duan Biao Zhun = CCMD-2-R. 东南大学出版社, Nanjing, Dong Nan Da Xue Chu Ban She, 1995.